Paris 2024 : Impact social sur les communautés locales héraultaises : Focus sur les communes de Castelnau-le-Lez et La Grande Motte

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 sont perçus comme un catalyseur pour renforcer la politique sportive, promouvoir l’activité physique pour tous les habitants et favoriser une culture sportive inclusive. Cependant, malgré ces perspectives positives pour les villes hôtes, des défis potentiels pourraient se présenter notamment sur des villes, labélisées Terre de Jeux mais non hôtes des Jeux. Nous nous focalisons justement sur le cas de Castelnau-le-Lez et de La Grande Motte, communes de l’Hérault, labellisées Terre de Jeux. Il ressort de cette étude que l’accueil des Jeux représente une opportunité pour ces communes, malgré des contraintes budgétaires. De plus, les Jeux laissent un héritage social en favorisant la pratique sportive dans ces villes. Cette initiative s’aligne également sur les objectifs nationaux de développement sportif. Il est crucial de garantir la pérennité de cet héritage sportif à long terme.

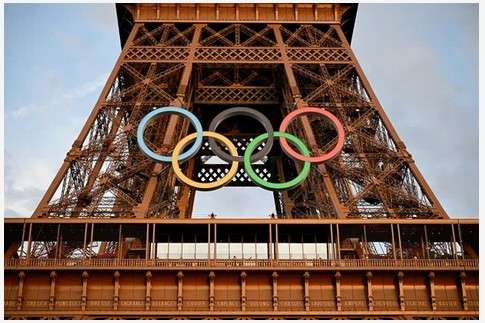

@Louis Beauchet

Par Mailys DUPONT

Ayant vécu dans plusieurs pays depuis ma tendre enfance, il m’a paru évident de m’orienter vers une carrière internationale et plus particulièrement dans le tourisme. C’est ainsi que, après une licence scientifique, je me suis tournée vers le master Management du Tourisme Sportif, me permettant de combiner ma passion du sport et mon amour du tourisme. Dans le cadre de ce travail de fin d’études, j’ai souhaité associer ces deux domaines en me focalisant sur les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Introduction

La France a remporté en 2017 l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024. Cette réussite s’inscrit dans la continuité d’une politique d’accueil de Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) qui s’est particulièrement développée depuis 2007, avec l’organisation de la Coupe du Monde de rugby. Les organisateurs et les territoires hôtes insistent de plus en plus sur l’impact social des Jeux et mettent en avant leur rôle d’accélérateur pour la mise en place de politiques publiques sportives (Lapeyronie, 2019 ; Bayle, 2023). Au-delà des effets des JOP sur les villes-hôtes, se pose la question des retombées pour l’ensemble du territoire national car la majorité du pays ne semble pas concernée par l’accueil des Jeux.

De plus, l’impact économique des JOP, fréquemment mis en avant durant la phase de candidature, s’avère souvent éphémère, comme l’ont montré plusieurs études, notamment celles sur les Jeux olympiques de Londres de 2012 (Tien, Lo, & Lin, 2011 ; Walton, Longo & Dawson, 2008). Par ailleurs, en raison de la difficulté à mesurer les bénéfices dans les zones non-hôtes des JOP, peu de travaux de recherche étudient comment ces régions non-hôtes peuvent en bénéficier (Deccio & Baloglu, 2002), les avantages diminuant à mesure que l’on s’éloigne de la ville hôte, comme le souligne Smith (2009).

Dans le cas des JOP de Paris 2024, son enjeu dépasse largement le territoire de la région Île-de-France, pour qu’il soit bénéfique à l’ensemble du pays. Afin de répondre à cet impératif de proximité, les collectivités territoriales ont été mobilisées autour des Jeux, à travers le label « Terre de Jeux 2024 », lancé en juin 2019 par Paris 2024. Ce label vise à mettre en valeur les territoires qui encouragent la pratique sportive au quotidien de leurs résidents et leur engagement dans les Jeux, indépendamment de leur taille ou de leurs ressources.

Les communes de Castelnau-le-Lez et de La Grande-Motte, situées dans le département de l’Hérault, se distinguent par leur dynamisme sportif. Castelnau-le-Lez, à proximité de Montpellier, a obtenu en 2021 le label Terre de Jeux, récompensant cette ville de près de 25 000 habitants pour ses infrastructures sportives de qualité et son engagement en faveur du sport et d’un mode de vie actif. En tant que Terre de Jeux, Castelnau-le-Lez investit dans des infrastructures adaptées et organise des activités sportives variées pour tous les résidents. De son côté, La Grande-Motte, réputée pour sa station balnéaire et ses installations de loisirs, participe activement à cette dynamique. Labellisée « Terre de Jeux » en 2019, ses installations sportives modernes et ses initiatives pour encourager un mode de vie sain font d’elle un acteur clé dans la promotion du sport et du bien-être. Ces deux communes contribuent à créer un environnement propice à l’activité physique, attirant résidents et visiteurs, et renforçant ainsi leur rôle dans la préparation et le soutien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans un tel contexte, nous nous demandons comment les JOP garantissent un impact social positif sur les communes de Castelnau-le-Lez et de La Grande Motte.

Pour y répondre, nous commencerons par analyser la littérature sur la promotion de la pratique sportive induite par les JOP. Nous présenterons ensuite la méthodologie adoptée et analyserons enfin les résultats de nos entretiens semi-directifs, afin d’en dégager les thématiques clés.

De l’héritage social et sportif des JOP au label Terre de Jeux : une revue de la littérature

L’héritage social et sportif des JOP

Les chercheurs qui se sont intéressés à l’impact des grands événements sportifs, tels que les JOP, soulignent l’importance d’utiliser cette attention médiatique et publique pour promouvoir la participation sportive (Veal, Toohey et Frawley, 2012). Cependant, la recherche sur la manière d’atteindre l’objectif du « sport pour tous » reste incertaine (Hindson, Giblow et Peebles, 1994 ; Veal et al., 2012). Certains chercheurs, comme Veal et al. (2012), encouragent à développer des initiatives ciblées pour stimuler la participation sportive, telles que des programmes d’initiation au sport (Potwarka et al., 2009 ; Taks et al., 2014).

Ces effets de levier, selon Smith (2014), représentent une approche où les grands événements sportifs deviennent une ressource pour atteindre des résultats qui dépassent le simple cadre de l’événement. Les gouvernements utilisent ces événements comme leviers de développement social et économique, notamment pour promouvoir le sport (Smith, 2014) et laisser ainsi un héritage sportif.

Dès 2022, Tony Estanguet, président du COJO, annonçait que « l’objectif [est] de laisser un héritage dans la vie des Français » (Eurosport, 2022). Toutefois, il est difficile de définir correctement cette notion. Bien que l’héritage soit inscrit dans l’ADN des JOP dès 1956, ce n’est qu’en 2003 que cette notion a été introduite dans la Chartre olympique. Le CIO[1] l’a définie de cette manière : « l’héritage olympique est le résultat d’une vision. Il englobe tous les bénéfices tangibles et intangibles à long terme amorcés ou accélérés par l’accueil des Jeux Olympiques ou/et de manifestations sportives pour les personnes, les villes, les territoires et le Mouvement Olympique».

Smith (2014) considère l’effet de levier comme une approche dans laquelle les GESI représentent une ressource qui permet d’obtenir des résultats qui ne pourraient pas être atteints par la seule organisation de l’événement lui-même. L’effet de levier des JOP pourrait être le développement du sport, encore faut-il que l’impact de l’héritage soit évalué en amont et en aval de cet évènement sportif.

Ainsi, par exemple, l’héritage sportif des Jeux Olympiques de 2012 en Grande-Bretagne a été considéré comme une opportunité pour encourager l’activité physique et favoriser la participation des jeunes dans le sport ; une initiative soutenue par le gouvernement britannique, comme le soulignent Houlihan et Zheng (2013) ou Smith (2014). Cette démarche a impliqué la construction d’infrastructures sportives, le soutien financier aux clubs sportifs et le développement de programmes scolaires pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes. Cependant, malgré ces investissements et initiatives, des études, comme celles menées par Weed et al., (2015) ou Brown et Pappous (2018), ont révélé que l’augmentation durable et significative de la participation sportive chez les jeunes n’a pas été atteinte. Des obstacles tels que les coûts, l’accès limité aux installations sportives et les inégalités socio-économiques ont entravé la participation des jeunes, malgré les efforts du gouvernement (Smith et al., 2016). Ainsi, bien que les Jeux olympiques de 2012 aient suscité un réel enthousiasme initial, l’héritage sportif pour la jeunesse britannique s’est avéré plus complexe que prévu, confronté à des défis persistants.

Les politiques publiques sportives face aux restrictions budgétaires

Depuis plusieurs années, la France se retrouve dans une stratégie de diminution des budgets alloués aux politiques publiques sportives, comme cette diminution de 17,94 % en 1994 (Charrier, 1997). En effet, depuis les années 1990, les politiques sportives en France sont trop souvent reléguées au second plan et victimes de drastiques réductions budgétaires. Cette tendance s’explique notamment par « les politiques d’austérité budgétaire menées par l’État français depuis plusieurs années [qui] ont entraîné des coupes dans les budgets alloués aux collectivités territoriales qui se traduisent par une réduction des budgets alloués aux politiques publiques sportives» (Honta, 2015, p. 84).

C’est dans ce contexte actuel de réduction des budgets que se fait l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette réduction entraîne des conséquences importantes sur les politiques publiques sportives des villes. En effet, d’après Charrier et Jourdan (2019), cela limite leur capacité à soutenir les clubs et les associations sportives dans le développement de l’accessibilité et de la pratique sportive pour tous ou encore dans l’organisation des événements sportifs d’envergure.

Cependant, à partir des années 1980, le sport est devenu un enjeu économique important (Andreff, 2012 ; Bourg et Gouguet, 1998). En raison de ses retombées économiques, il est utilisé comme vitrine du dynamisme et de la qualité de vie et les communes intègrent ainsi la dimension sportive dans leur politique pour valoriser leur image. Les élus sont motivés à développer des politiques sportives spécifiques non seulement pour les bénéfices symboliques mais aussi pour des motifs économiques et financiers liés au développement communal. Ils cherchent à renforcer leur position et leur popularité en améliorant les services offerts aux habitants. Avec leur contribution annuelle de huit milliards d’euros, notamment dans la gestion des équipements sportifs, les communes constituent ainsi un pilier du financement territorial du sport. Ainsi juste après l’éducation, le sport représente le second poste de dépenses des communes, (BPCE L’Observatoire, 2022).

Mise en place de nouvelles politiques sportives en vue des JOP

« Les prix et labels sont alors devenus des instruments de management public» (Epstein, 2013). Les labels sont devenus omniprésents dans divers domaines sur les territoires. Ils peuvent être perçus comme des outils de construction et de promotion de l’image de marque des produits, des entreprises ou même des territoires, visant à répondre aux attentes et aux préoccupations des consommateurs de plus en plus sensibles à des enjeux tels que l’écologie, la traçabilité ou l’éthique.

Dans le domaine du sport, les labels jouent également un rôle significatif en influençant les pratiques sportives, les consommations sportives et les dynamiques territoriales. Comme a pu le dire Hargreaves, « les labels sportifs peuvent agir comme une forme de monnaie sociale, conférant prestige et statut aux individus et aux organisations. Ils représentent une validation de l’accomplissement et un symbole de reconnaissance dans le monde du sport. » (2012, p. 12).

Les labels sportifs certifient les organisations, événements et installations sportives selon des critères tels que la qualité, la sécurité, l’accessibilité et l’éthique. Ils garantissent un niveau de qualité et promeuvent des valeurs comme l’excellence, l’inclusion, le fair-play et l’environnement. Ces labels influencent aussi les pratiques économiques du sport en créant un marché de la certification et incitant les organisations à investir pour se démarquer. De plus, ils peuvent orienter les politiques publiques, incitant les autorités à soutenir financièrement les projets labellisés et à promouvoir l’attractivité territoriale.

Afin de sensibiliser la population et de « soutenir et de renforcer le rôle social du sport »[2], Paris 2024 a mis différents dispositifs en place tels que les labels « Génération 2024[3] », « Olympiade Culturelle »[4], « 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école»[5] ou le label « Terre de Jeux » entre autres.

Pour le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), le label Terre de Jeux (TDJ) vise à intégrer l’ensemble de la France dans la célébration de l’événement. Ouvert à tous les territoires, ce label a été accordé à 4 293 villes en France, dont 55 dans le département de l’Hérault (Terre des Jeux, 2024). Il se présente comme un symbole permettant à toute commune, intercommunalité, département ou région, quelle que soit sa taille ou ses moyens, d’intégrer l’aventure des Jeux et de s’impliquer dans la promotion du sport au quotidien. Ce label TDJ vise à faire participer les collectivités territoriales de toute la France, ainsi que les acteurs du milieu sportif, avec pour objectif d’offrir plus de sport dans la vie de tous les jours des Français. Grâce à ce label, le sport rayonne au-delà de Paris et des Jeux avec une dynamique du sport qui se prolonge sur tous les territoires.

Cette initiative répond à la volonté d’associer tout le territoire français aux Jeux de Paris 2024, renforçant ainsi la cohésion sociale comme l’a souligné Roxana Maracineanu, ex-ministre déléguée chargée des Sports, en 2020.

Le « sport pour tous » est devenu un objectif majeur des politiques publiques sportives en France dès les années 1970 et vise à garantir l’accès à la pratique sportive pour tous les citoyens. Cela se vérifie particulièrement dans la commune de Castelnau-le-Lez, reconnue pour son dynamisme sportif. La municipalité y met en avant une politique sportive proactive et ambitieuse, attentive aux besoins de la communauté sportive. C’est ainsi qu’elle a pu obtenir le label Terre de Jeux en 2019. Dans la même dynamique, la commune de La Grande Motte a obtenu sa labellisation en 2021, renforçant son engagement en faveur de la promotion du sport pour tous et l’accueil des grands événements sportifs.

Un centre de préparation des jeux (CPJ) est une installation dédiée à l’entraînement des athlètes en vue des Jeux Olympiques. Il offre des infrastructures sportives spécialisées, des services médicaux et de réhabilitation ainsi que des hébergements et une restauration adaptés. Les athlètes y bénéficient de l’encadrement d’entraîneurs qualifiés et de programmes d’entraînement personnalisés. Ces centres permettent aux sportifs de s’entraîner dans des conditions optimales dans le but d’améliorer leurs performances. Les CPJ peuvent être le fruit de la collaboration de plusieurs communes voisines, chacune apportant ses ressources. C’est notamment le cas avec La Grande Motte qui présente la « Baie de Camargue » en association avec le Grau du Roi, Mauguio-Carnon et Palavas. Une commune peut accueillir un seul ou plusieurs CPJ pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de différentes disciplines sportives. Castelnau-le-Lez présente ainsi un CPJ pour 3 disciplines différentes : le judo, le basket et le volley.

Ainsi, étant donné que les pays hôtes rencontrent souvent des difficultés à instaurer des impacts sociaux durables, comment, notamment grâce au label Terre de Jeux, les JOP de Paris 2024 tentent-ils d’avoir un effet significatif sur les politiques sportives dans l’Hérault ? Nous nous focaliserons sur les communes de La Grande Motte et de Castelnau-Le-Lez.

Méthodologie

Pour établir clairement le cadre de notre recherche et définir le guide d’entretien, nous nous concentrons sur l’étude des impacts sociaux dans deux villes spécifiques. Cette approche nous permettra de recueillir les opinions des interviewés concernant les impacts sociaux dans leur ville. Adopter un point de vue qualitatif nécessite d’avoir un public ciblé qui est en mesure de répondre à nos interrogations et « l’enquête par entretien permet alors de collecter, de manière qualitative, des données de première main » (Samlak, 2020, p. 38).

Pour les choix géographiques, nous avons fait en sorte d’obtenir deux points de vue différents et d’englober au mieux le sujet de cette recherche. La sélection de La Grande-Motte et de Castelnau-le-Lez comme villes d’étude découle de leur diversité urbaine qui permet ainsi une analyse variée des impacts des JOP de Paris 2024 dans un même département. Ces deux villes offrent des dynamiques urbaines contrastées, tandis que La Grande-Motte est une station balnéaire internationalement renommée, Castelnau-le-Lez se distingue en tant que commune résidentielle à la périphérie de Montpellier. Malgré leur éloignement de Paris, épicentre des JOP, leur proximité relative avec les Jeux pourrait influencer les attentes et les retombées perçues. Les différences démographiques entre les deux villes, avec La Grande-Motte confrontée aux défis d’un tourisme saisonnier et Castelnau-le-Lez présentant une stabilité résidentielle, offrent également des perspectives sur les réactions sociales aux jeux.

| Identité[6] | Profession | Localisation |

| Charles | Responsable des sports | Castelnau-le-Lez |

| François | Responsable des sports | La Grande Motte |

| Alexis | Chargé de mission mise en tourisme et développement des événements sportifs au CRTL d’Occitanie | Occitanie |

| Bernard | Maire | Castelnau-le-Lez |

Afin de comprendre les différents points de vue concernant les impacts sociaux des JOP dans ces communes, j’ai interrogé des personnalités publiques ce qui a permis d’élargir la réflexion. J’ai contacté les enquêtés suite à des recherches de profils types sur la plateforme LinkedIn via des mots clés comme « directeur des sports » ou via mon réseau de connaissances. Ces entretiens ont été réalisés à distance et en visioconférence en raison des conditions sanitaires liées au Covid 19 et des emplois du temps de chacun. La durée moyenne de 45 minutes des entretiens permet aux interviewés de répondre aux différentes questions posées tout en les discutant. Ils ont également le temps d’exposer leurs points de vue sur l’impact des JOP sur la communauté locale, la cohésion sociale et identité locale ainsi que l’amélioration et les effets durables des infrastructures et des services publics.

J’ai effectué le traitement des données par analyse thématique. Ce type d’analyse (Berg, 2003) m’a permis de comprendre la signification des dialogues et d’en dégager du sens en écho aux questionnements par exploration ligne par ligne, étape par étape, des textes d’interviews. J’ai sorti les réponses des interviewés pour les traiter et les classer. Leur codification m’a ensuite permis de présenter et d’analyser les résultats obtenus sous trois thèmes : l’impact sur la communauté locale, la cohésion sociale et l’identité locale ainsi que les améliorations et les effets durables.

Résultats sociaux des JOP de Paris 2024 : entre prévisions et réalisations

L’Impact des JOP 2024 sur les collectivités locales : enjeux et défis

Paris a été officiellement désigné pour accueillir les JOP d’été de 2024 par le CIO[7], le 13 septembre 2017, lors de sa 131e session à Lima, au Pérou. Ils se dérouleront un siècle après les derniers Jeux Olympiques organisés dans la capitale française en 1924. Bernard se réjouit de cet évènement, « c’est reconnaissance de notre capacité à organiser les grands évènements, une vraie chance » et Charles nous le confirme « De manière générale, je l’ai plutôt vu d’un bon angle, enfin accueillir des jeux olympiques en France, ça ne s’est pas vu depuis cent ans. Donc voilà donc plutôt une bonne nouvelle ». Très enthousiasmée, la ville de Castelnau-le-Lez a d’ailleurs été une des cent premières communes à s’inscrire pour avoir le label Terre de Jeux (TDJ). Il a été obtenu en 2019, avec pour objectif d’offrir plus de sport dans la vie de tous les jours pour les habitants, de dynamiser la commune et de lui donner de la visibilité. Au niveau de La Grande Motte, labelisée en 2021, François a, lui, utilisé ce label pour renforcer la pratique sportive autant pour la population locale que touristique. Cette volonté de stimuler la vie locale s’est également observée à travers leur dossier de candidature pour être reconnu comme Centre de Préparation aux Jeux (CPJ). Avec les communes de Grau du Roi, Mauguio-Carnon et Palavas, La Grande Motte a lancé un projet « Baie de Camargue » afin d’accueillir des équipes internationales pour s’entrainer aux épreuves de voile qui auront lieu à Marseille. Castelnau propose ses gymnases pour accueillir des délégations de trois sports : judo, basket et volley. Avec 90 installations référencées, l’Occitanie présente en tout 76 CPJ répartis dans 44 collectivités territoriales. En 2023, la région Occitanie a déjà accueilli près de 25 000 nuitées, plus de 500 500 athlètes et 142 stages. « Il y a l’idée d’utiliser, entre guillemets, les Jeux olympiques et paralympiques pour créer une identité sport à la région, une destination sport de la région Occitanie. C’est un travail qui existe depuis septembre 2022 qui passe par cette volonté de développer les séjours sportifs, notamment ceux de délégations internationales. Il y a donc un travail de valorisation des installations sportives qui a été fait auprès de ces délégations en quête de stage, d’un lieu de stage pour les Jeux. »(Alexis).

Mais la réalité sur le terrain est tout autre ! En effet, les délégations internationales olympiques et paralympiques préfèrent soit s’entrainer dans leur pays, notamment le cas pour les pays frontaliers soit en Ile-de-France où 89% des épreuves auront lieu. Les régions éloignées, telle que l’Occitanie, ne reçoivent que peu de délégations : seulement un tiers des CPJ accueilleront des équipes. « Les CPJ, je pense que quand même ça a été un leurre, faut le reconnaitre. Il y a quand même de la déception de la part des collectivités parce que très peu de collectivités ont des équipes de délégation olympique qui viennent chez eux » (François). De plus, le cahier des charges pour présenter le projet énonçait « une petite contrainte technique sur laquelle je ne répondrai pas : on nous demande un bâtiment climatisé. Mettre une clim d’un million d’euros juste pour 2 jours, non. C’est quand même de l’argent public derrière. Ce n’est pas trop dans le temps environnemental on va dire. Voilà, ça c’est, vous voyez ce qui fait partie des injonctions contradictoires que doivent gérer un maire : est-ce que je mets 1 million sur la table et je fais utiliser pour les JO pour avoir une équipe sur une journée dans un palais des sports ou bien on passe à côté ? » (Bernard).

Accueillir les JOP est donc certes une bonne nouvelle mais pas forcément au bon moment car la ressource publique se fait de plus en plus rare : le label TDJ permettra-t-il d’impacter socialement les populations ? En tout état de cause, comme nous allons le voir, les financements obtenus grâce au TDJ ont permis une certaine cohésion sociale.

Stimuler le sport et renforcer la cohésion sociale

Les impacts sociaux des JOP se manifestent principalement au niveau local, notamment grâce à une meilleure synergie entre les services des sports, les clubs, les établissements scolaires ainsi que les CROS et le CDOS via le label TDJ. Ce label a pour objectifs nationaux de promouvoir le sport pour tous, renforcer le lien social et impliquer les jeunes générations. A La Grande Motte et Castelnau, le label est utilisé pour renforcer la pratique sportive. Ce choix est principalement porté sur les jeunes avec une tarification sociale et surtout au niveau des scolaires. « En ce qui concerne les impacts des JOP au niveau social, je pense que les scolaires ont été plus impactés que le reste des grand-mottois. Ils ont pu profiter des évènements sportifs mis en place comme la Semaine Olympique et Paralympique ou encore la Journée Olympique et Paralympique. »(François). Pour plus d’efficacité, La Grande Motte a mis en place un système innovant d’« ambassadeurs sportifs ». Ces ambassadeurs incluent des athlètes célèbres comme Sylvie Fourdrinier (athlétisme), Yoann Pérignon (triathlon) et Margaux Billy (voile). Ils ne se contentent pas de parler de leurs performances sportives ; ils partagent aussi leur quotidien avec les élèves, ce qui permet aux jeunes de voir de près les effets d’une pratique d’un sport au plus haut niveau. Cette approche a permis de créer des liens solides entre les clubs de sport locaux, les écoles et les services municipaux des sports. En travaillant ensemble, ils ont pu renforcer le sens de communauté active et engagée dans le sport. Cette collaboration fructueuse a non seulement inspiré les élèves à poursuivre leurs rêves sportifs mais elle a aussi posé les bases pour promouvoir une culture sportive solide à La Grande Motte. Le sport y est valorisé comme un élément clé pour le développement personnel et social.

Toucher le reste de la population s’avère plus complexe mais cela passe par la création de nouveaux événements comme le festival de sport de plage à La Grande Motte. François souligne que plusieurs événements existants, tels que le championnat du monde de voile et le championnat de France universitaire de tennis, sont désormais habillés aux couleurs de Terre de Jeux. De plus, les villages olympiques mis en place à l’été 2024 offriront à tous, visiteurs ou résidents, l’opportunité de vivre pleinement l’expérience des JOP « Et en point d’orgue, de finalité, l’organisation du village olympique. Alors là, c’est simplement retransmettre les JO pendant toute la durée des jeux et créer des animations entre. Jeux. Et là on s’adresse à la population aussi bien locale que touristique. Sur l’idée, c’est qu’on puisse créer à la fois des animations sportives sur la plage et sur le front de mer. » (François).

Ces initiatives montrent clairement comment le sport peut servir de levier pour renforcer la cohésion sociale et créer un sentiment d’appartenance au sein de la communauté locale. Au-delà de ces efforts pour stimuler la pratique sportive et la cohésion sociale, l’héritage matériel et la dynamique sociale des Jeux Olympiques de Paris 2024 méritent également une attention particulière.

Entre héritage matériel et dynamique sociale

Malgré les efforts du gouvernement britannique, les études sur les JOP de Londres de 2012 ont mis en avant que les obstacles tels que les coûts, l’accès limité aux installations sportives et les inégalités socio-économiques ont entravé l’augmentation durable de la participation sportive des jeune. A Castelnau, les clubs ont un développement de la pratique sportive soit équivalent, soit en hausse depuis plusieurs années. La venue des JOP en France a permis de mettre en place un certain nombre d’améliorations des services publics dédiés au sport pour ouvrir plus de créneaux à la population. « on a lancé beaucoup, beaucoup de travaux » (Charles). En effet, la mairie a décidé d’investir environ 15 millions d’euros sur 5 ans pour créer un héritage matériel avec la création d’équipements sportifs. Plusieurs projets ont été menés notamment les travaux qui ont été faits avec les extensions au Palais des sports, la salle de gym, la salle outdoor, refaite pour l’équipe de volley, des équipements pour le groupe scolaire avec le gymnase, des équipements sportifs, des plateaux multi sportifs dans les quartiers et des parcours santé. « On avait lancé la création d’un gymnase en 2018, le gymnase a été achevé en 2020 et inauguré en septembre 2020. Ensuite, à l’été en 2022, on a repris tout l’intérieur en fait de la salle honneur du palais des sports, on a refait les gradins, on a repeint les gradins, pour améliorer l’accueil des usagers et là, cette année [2023], on est en train d’améliorer le confort. Le confort thermique, acoustique à l’intérieur de cette salle, parce que là on est en train de réaliser donc des gros travaux dans le cadre de la rénovation énergétique et thermique en fait du bâtiment. » (Charles). Il y a donc eu presque 3 phases de travaux depuis 5 ans : une première phase avec la création d’un gymnase, une seconde phase avec la rénovation de la salle honneur et de la salle principale. Et la 3e phase pour améliorer les abords et les rendre plus accueillants avec un parking plus grand couvert avec des plaques photovoltaïques, des espaces plus aérés avec un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, des bornes de recharge électriques et des parkings vélos pour faciliter et encourager les déplacements doux. Toutes ces infrastructures ont été améliorées pour laisser un héritage matériel certes mais également social. « Le bénéfice attendu c’est avant tout d’avoir de nouveaux espaces pour créer de nouveaux créneaux aux clubs. Et puis ben ce qu’on rêverait d’avoir évidemment, [cette année avec les CPJ] ce sont des équipes évidemment. Ce sont des équipes de délégations étrangères pour le basket, le volley ou au judo. Et puis qu’on puisse tirer de ces visites là pour en faire profiter aussi les scolaires. » (Bernard).

A la Grande Motte, la direction des sports se tourne directement vers les impacts sociaux, locaux et touristiques, estimant que les impacts matériels sont déjà présents et qu’ils n’ont pas de réel besoin en termes d’infrastructure. La ville est prête à développer le sport local et inciter toute la population, de l’école au club, aux activités physiques. Et pour cela, il y a eu trois phases : les scolaires, dès 2021, avec des synergies de travail, des collaborations intéressantes avec les clubs et les établissements scolaires pour la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) qui a eu lieu du 2 au 6 avril cette année. « Ce n’est pas que la découverte de l’activité et des sportifs de haut-niveau le jour J mais c’est aussi tout un travail en amont et autour de l’olympisme avec la découverte des continents, des pays, du respect, des valeurs de l’olympisme, … Voilà, y a tout un travail autour de ça qui se fait en classe avec les enseignants. Nous, notre principal vecteur de communication autour des Jeux olympiques se fait vraiment autour des enfants. » (François, directeur des sports de La Grande Motte)

Ensuite, dès 2022, la seconde phase a été d’impacter la population active. Et ce fût plus compliqué parce que les familles ne viennent pas forcément. Ils se sont donc appuyés sur leur patrimoine existant, sur ce « qu’on a de plus beau à la Grande Motte : la mer. On a donc créé le Festival des sports de plage ! D’une part par rapport à la population et d’autre part aussi, c’est parce qu’on a des clubs de beach à La Grande Motte connus comme le club de volley qui joue au Palais des sports. » (François). Cette journée, qui est depuis renouvelée annuellement, propose différentes activités comme le surf, le beach-tennis, le beach-volley, la zumba ou encore le yoga. Cette journée attire environ 3 000 personnes. Et la troisième phase, ce sont les évènements conçus en lien avec le label TDJ ou « qu’on habille aux couleurs du label » pour faire vivre les JOP.

Les initiatives et investissements entrepris à Castelnau et La Grande Motte montrent l’engagement des communes à maximiser l’impact des Jeux Olympiques de Paris 2024, tant sur le plan matériel que social. Alors que ces projets atteignent leur pleine réalisation, il est temps de conclure en évaluant l’héritage durable que ces efforts laisseront pour les générations futures et la dynamique sociale qu’ils auront créée.

Paris 2024 : Conclusion sur un héritage sportif durable

Les Jeux Olympiques offrent une opportunité unique de catalyser les efforts politiques en faveur du sport, de la jeunesse, de l’inclusion sociale et de la santé globale. Le label Terre de Jeux, introduit par les organisateurs de Paris 2024, permet ainsi de faire vivre les Jeux auprès de ses partenaires et du public. Tant à La Grande Motte qu’à Castelnau-le-Lez, l’obtention de ce label s’est révélée être un pas significatif, illustrant l’engagement des communes en faveur de la promotion du sport et de la visibilité des Jeux. L’organisation des Jeux a permis de resensibiliser les décideurs locaux à l’importance du sport comme vecteur de transformation sociale et de développement personnel. Cette prise de conscience a conduit à la mise en œuvre de politiques sportives locales plus ambitieuses, mettant l’accent sur l’éducation sportive et la promotion d’activités physiques adaptées. Cette évolution découle d’une collaboration étroite entre les autorités politiques et les acteurs locaux pour maximiser l’impact social des Jeux et créer un héritage durable pour la population. Il est à noter que ces mesures démontrent que l’implémentation de politiques sportives visant à favoriser le développement de la pratique sportive est un résultat tangible. Cependant, il est important de reconnaître que l’évaluation définitive de l’impact des Jeux Olympiques sur l’engagement politique et la mobilisation sociale autour du sport, en termes d’héritage social, reste à confirmer. Cette dynamique, en soutenant et en encourageant la pratique sportive, vise à façonner un avenir où le sport sera accessible à tous, favorisant un mode de vie sain, une cohésion sociale renforcée et offrant un héritage social durable pour les générations futures.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont stimulé l’engagement politique à Castelnau-le-Lez et à La Grande Motte. Cela a permis de promouvoir le développement de la pratique sportive et envisager de laisser un héritage social. Pour approfondir cette enquête, il serait judicieux de continuer à explorer les impacts sociaux dans d’autres villes afin de recueillir un éventail plus large de perspectives et de pousser la réflexion sur les impacts sociaux en aval des Jeux de Paris 2024.

Bibliographie

Andreff, W. (2012), Mondialisation économique du Sport, De Boeck supérieur.

Berg, B.L. (2003), Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Pearson.

Bourg & Gouguet (1998), Analyse économique du sport, PUF, Paris.

Brown, C., & Pappous, A. (2018), “The legacy element…It just felt more woolly: Exploring the reasons for the decline in people with disabilities’ sport participation in England 5 years after the London 2012 Paralympic Games”, Journal of Sport and Social Issues, 42(5), pp. 343–68.

BPCE L’Observatoire (2022), « Les collectivités territoriales, 1er financeur public du sport », 30 mars 2022.

Charrier, D. (1997), « Financement du sport par les collectivités locales. Données 1993 et 1994 », Rapport pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports, novembre 1997.

Charrier, D., Jourdan, J., Bourbillères, H., Djaballah, M., & Parmantier, C. (2019), « L’impact social des grands événements sportifs : Réflexions théoriques et méthodologiques à partir de l’Euro 2016 », Movement & Sport Sciences, 107, pp. 3-15.

Deccio, C., & Baloglu, S. (2002), Nonhost community resident reactions to the 2002 winter

Olympics: The spillover impacts. Journal of Travel Research, 41 (1), pp. 46–56.

Epstein, R. (2013), « Les trophées de la gouvernance urbaine », Pouvoirs Locaux : les cahiers de la décentralisation / Institut de la décentralisation, 97, pp. 13-18.

Hindson, A., Gidlow, B., & Peebles, C. (1994), “The ‘trickledown’ effect of top-level sport: Myth or reality? A case study of the Olympics”, Australian Journal of Leisure and Recreation, 4 (1), pp. 16–24.

Honta, M. (2015), « Les politiques sportives locales à l’heure de l’austérité », Revue STAPS, 110, pp.79-88.

Houlihan, B., & Zheng, J. (2013), “The Olympics and elite sport policy: where will it all end?”, International Journal of the History of Sport, 30 (4), pp. 338-355.

Lapeyronie, B. (2019). Sport pour tous, tous au sport.

Potwarka, L. R., McCarville, R. E. Johnson Tew, P. & Kaczynski, A. (2009), “Sponsorship Recognition: Exploring Involvment-Exposure Interaction Effects and the Influence of Multiple Mediums”, Event Management, 13 (4), pp. 233-247.

Smith, A. (2009), “Spreading the positive effects of major events to peripheral areas”. Journal

of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1 (3), pp. 231–246.

Smith, A. (2014), “Leveraging Sport Mega-events: New Model or Convenient Justification?”. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 6 (1), pp. 15-30

Smith, A., Jones, J., Houghton, L. & Duffell, T. (2016). “A political spectator sport or policy priority? A review of sport, physical activity and public mental health policy”, International Journal of Sport Policy and Politics, 8 (4), pp. 593-607.

Taks, M., Green, B. C., Misener, L., & Chalip, L. (2014), “Evaluating sport development outcomes: The case of a medium-sized international sport event”, European Sport Management Quarterly, 14(3), 2, pp. 13-237.

Tien, C. L., Lo, H. C., & Lin, H. W. (2011), “The economic benefits of mega events: A myth

or a reality? A longitudinal study on the Olympic Games”, Journal of Sport Management,

25, pp. 11–23.

Veal, A. J., Toohey, K., & Frawley, S. (2012), “The sport participation legacy of the Sydney 2000 Olympic Games and other international sporting events hosted in Australia”, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 4 (2), pp. 155–184.

Walton, H., Longo, A., & Dawson, P. (2008), “A contingent valuation of the 2012 London

Olympic Games: A regional perspective”, Journal of Sports Economics, 9, pp. 304–317.

Weed, M., Coren, E., Fiore, J., Wellard, I., Chatziefstathiou, D., Mansfield, L. & Dowse, S. (2015), “The Olympic Games and raising sport participation: a systematic review of evidence and an interrogation of policy for a demonstration effect”, European sport management quarterly, 15 (2), pp. 195-226.

[1] D’après le livret Approche stratégique en matière d’héritage, créée par le CIO en 2017

[2] Propos tenus sur le site de Paris 2024 : https://generation.paris2024.org/impact-2024

[3] Ce label, destiné aux établissements scolaires, vise à promouvoir l’éducation, le sport et les valeurs olympiques auprès des jeunes générations.

[4] L’Olympiade Culturelle est une initiative qui propose une programmation artistique et culturelle variée dans différents domaines, et qui s’étend de la clôture des Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques. Cela englobe une diversité de disciplines artistiques et culturelles, offrant ainsi une expérience enrichissante et complémentaire aux Jeux Olympiques.

[5] L’objectif de ce projet est d’encourager l’activité physique chez les jeunes et de promouvoir le développement de leurs capacités motrices et aptitudes physiques.

[6] Les prénoms ont été modifiés pour conserver l’anonymat des personnes.

[7] Comité International Olympique